自古以来,农历和阳历一直是我国传统的两种历法。尽管它们在日常生活中都有广泛应用,但许多人对两者之间的差异感到困惑。那么,为何农历和阳历相差这么大呢?下面,我们就来一探究竟。

历法的起源

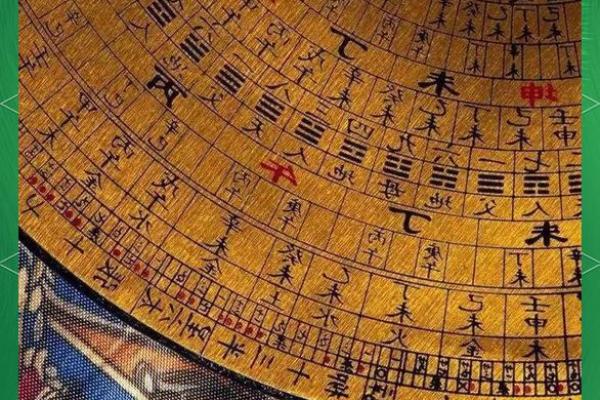

我们要了解农历和阳历的起源。农历起源于我国古代的农耕社会,它的制定与农业生产密切相关。而阳历则起源于西方,其核心是以地球绕太阳公转的周期为基准。

农历的特点

农历以月亮的阴晴圆缺为周期,一个月大约为29.5天,一年12个月,共354或355天。为了使农历与阳历保持一致,我国古代的历法家们设计了“闰月”这一概念,即在必要时插入一个月,使农历与阳历的年份长度大致相等。

阳历的特点

阳历以地球绕太阳公转的周期为基准,一年为365天或366天(闰年)。阳历的月份长度不固定,有的月份为28天,有的为29天、30天或31天。

差异产生的原因

1. 月球与太阳的关系:农历以月亮为基准,而阳历以太阳为基准。由于月球绕地球公转的周期与地球绕太阳公转的周期不完全相同,因此农历与阳历的月份长度存在差异。

2. 地球公转速度:地球绕太阳公转的速度并非恒定,而是受多种因素影响。这导致阳历的年份长度略有波动,而农历则相对稳定。

3. 农业生产与天文现象:农历的制定与农业生产密切相关,因此其历法更加注重天文现象的变化。而阳历则以太阳为基准,更注重地球的公转周期。

通过以上分析,我们可以了解到农历和阳历的差异产生的原因。尽管两者在应用上各有侧重,但它们都为我们的生活带来了便利。在今后的日子里,我们应更加珍惜这两种传统历法,让它们在新时代焕发出新的光彩。