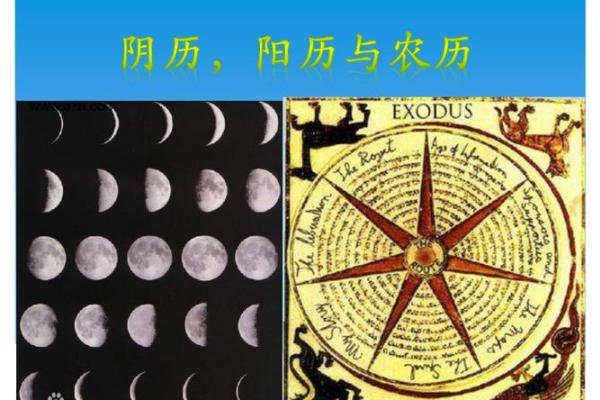

农历,又称阴历,是我国传统的历法,已有几千年的历史。它以月亮的阴晴圆缺为周期,与太阳的运行周期相结合,形成了独特的历法体系。那么,农历与阴历究竟有何关系呢?让我们一起走进这个古老的历法,探寻其中的奥秘。

月亮的周期:农历的起源

农历的起源可以追溯到远古时期,那时的人们根据月亮的阴晴圆缺来安排生产和生活。月亮的周期为29.5天,古人将其分为四个阶段:新月、上弦月、满月和下弦月。这四个阶段组成了农历的一个月。

十九年七闰月:农历的独特之处

农历一年为12个月,共计354或355天。这与阳历的365天或366天存在一定的差距。为了使农历与阳历保持一致,古人巧妙地设计了十九年七闰月的制度。即在19年中插入7个闰月,使得农历的年长与阳历的年长相吻合。

二十四节气:把握农事的关键

农历中的二十四节气是我国古代劳动人民智慧的结晶。它将一年分为24个节气,每个节气相隔15天左右。这些节气反映了太阳在黄道上的位置,对于农业生产具有重要意义。农民们根据节气的变化来安排农事活动,如播种、收割等。

阴阳五行:农历的哲学内涵

农历不仅是一种历法,还蕴含着丰富的哲学思想。在阴阳五行理论中,农历将月亮的阴晴圆缺与五行(金、木、水、火、土)相结合,形成了独特的历法体系。这种理论认为,阴阳五行的平衡与和谐是万物生长的根本。

现代生活的农历应用

虽然现代社会普遍使用阳历,但农历在我国仍然有着广泛的应用。春节期间的团圆饭、端午节的粽子、中秋节的月饼等传统节日,都与农历密切相关。此外,农历在民间信仰、风水、命理等方面也有着不可忽视的地位。

农历与阴历的关系密不可分。它不仅是一种历法,更是中华民族几千年来智慧的结晶。通过对农历的深入了解,我们能够更好地把握时间,传承中华民族的优秀文化。